新たなモビリティのプラットフォームへ ―セミナー&交流会レポート前編―

2018年5月31日にヒルトン東京で第1回ReVision Mobilityセミナー&交流会が開催された。セミナーにはモビリティビジネスに携わるビジネスパーソン約100名が参加。その後はセミナー講師も交えて、幅広い交流機会が設けられた。

Date:2018/06/13

Text:モビリティジャーナリスト 楠田悦子

Photo:フォトグラファー 早川マナ

ReVision Auto&Mobilityは自動運転、コネクテッドカー、次世代モビリティの分野で、新たなビジネスモデルづくりとイノベーションを志す人たちのメディアプラットフォームを目指している。同媒体初となるセミナー&交流会の冒頭、あいさつに登壇した主宰の友成匡秀は「ReVisionとは「ビジョン」を新たに生み出していくという意味」と解説するとともに、今回のイベントを通して多くの人に交流してほしいとの期待を述べた。

ReVision Mobility第1回セミナー&交流会のテーマは「電動化・自動運転・MaaSなど新潮流を俯瞰し、次世代モビリティ戦略を考える」。これらは今もっとも注目度の高まっている分野であり、旬のキーワードを取り上げることで、新たな潮流を俯瞰しようという試みだ。イベントは午前に基調講演を行い、ランチ休憩を挟んで、午後に3つのプログラムを実施、最後は交流会が開催された。

自動車業界の今を象徴する“CASE”

基調講演は、自動車ジャーナリストで内閣府 SIP自動走行システム推進委員会構成員の清水和夫氏、トヨタ自動車パワートレーンカンパニー常務理事の安部静生氏、内閣府 SIP自動走行システムプログラムディレクターでトヨタ自動車常務理事の葛巻清吾氏が行った。

清水和夫氏

清水氏は自動車業界の動向を語るうえで欠かせないキーワード「CASE(Connected、Automated、Shared&Service、Electric)」について解説。近年は自動車でも所有から利用へというニーズの変化が起こっているが、この変化について「巨人ファンを増やすより野球ファンを増やした方がいいと考えるのと同じで、自動車の利用率を増やそうというのもの。決して敵ではない新しい考え方だ」と説明した。

また、海外の市場動向について「ハイブリッドというとプリウスを連想させるため、欧州ではハイブリッドという言葉が封印されている」「ドイツはアウトバーンがあるため、すべてを電気自動車(EV)にするのは難しい。本音はディーゼルではないか」と解説。

さらに「電動化という言葉の定義は企業ごとに異なることを知っておく必要がある」「EVを普及させるためには、過去に縛られないことだ」「私たちはなぜ移動するのか、移動した先にあるのはコミュニテではないか」といった持論を述べ、欧州委員会が掲げる新しいCO2排出規制の目標値(2021年までに新車1台あたり95kg/km)についても解説した。

トヨタの異次元の電動化チャレンジに注目集まる

続いて登壇したトヨタ常務理事の安部静生氏は「トヨタ自動車における電動車両普及に向けたチャレンジ」と題して基調講演を行った。

特に注目を集めたのは「新車CO2ゼロチャレンジ」における明白な数値目標だ。トヨタの “電動車”の年間販売台数は2017年が約150万台。これを2030年までに550万台に増やし、2050年には新車から排出されるCO2を2010年比90%低減とするという。

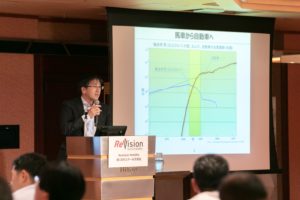

安部静生氏

プリウスに代表されるハイブリッド車は1997年の発売から20年間で約150万台に達した。2030年までに550万台というのはハイブリッドの普及速度を上回るペースで、いうなればこれは異次元のチャレンジである。安部氏は「エネルギー密度、コスト、供給能力を上げるための開発・生産への思い切った投資が必要になる」と話す。

EVへの取り組みについて、日本は中国やヨーロッパより出遅れていると言われる。しかし、トヨタはEVのみを見ていない。モーター、バッテリー、インバーターからなる車両電動化のコア技術を活かし、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、EV、燃料電池車といった多様な“電動車”を作る構えだ。2025年までには全車種に電動車のグレードを設定する予定でいる。

また、EVに対する各国の姿勢や速度が異なる理由として、安部氏はエネルギーセキュリティや自国の産業育成といった観点があると指摘する。中国は国を挙げてEVの普及を進めるが、日本では顧客のニーズに応じた進め方で電動車両を配備する姿勢だ。安部氏は「EVでは(モビリティの自由度に)限界があり、中国には多様な電動車を取り入れることを進言したい」と述べた。

電動車の普及には、社会基盤の整備、外交的な資源、使用済み電池の循環など、官民一体の仕組み作りが急務である。トヨタは業界のリーディングカンパニーとして具体的な数値目標を掲げ、電動車の普及を強力に推進していることが、安部氏の言葉の節々から伝わった。

協調と競争領域とのバランスがカギ

「自動運転は流行りとなっているが、混乱が起こっているのではないか」

こう切り出したのは基調講演のラストを飾る内閣府SIP自動走行システム プログラムディレクターの葛巻清吾氏だ。いま自動運転については課題が山積している。先日、テスト中の自動運転車で歩行者を巻き込んだ事故が発生した。また、社会受容性もまだ十分に育まれておらず、すべての自動運転車が無人運転だと考える人も少なくない。

そもそも自動運転に注目が集まったのは、2004年にアメリカの軍事車両の開発などを行う国防高等研究計画局(DARPA)が、無人で敵地に物資を運ぶという自動運転のコンテストを始めたことがきっかけだったという。その後、Googleも開発に乗り出し、いつしかブームと呼べるほどの大きな潮流となった。まだまだ若い技術であるが、自動運転は日米欧がこぞって開発を進めている、珍しい事例のようだ。

葛巻清吾氏

葛巻氏が率いるSIP自動走行システムでは道路交通における事故低減と渋滞緩和、自動走行システムの早期実用化、高齢者や移動制約者に優しい先進的な公共バスシステムの実現を目標として掲げている。

自律的に走行するには自車の位置把握と空間情報(地図)が欠かせない。しかし、高精度な3次元マップの開発やデータ更新には莫大なコストがかかり、1社で担うにはあまりに負担が大きい。そこで、2016年6月にカーナビメーカーや自動車メーカー各社用の共同出資によって設立されたのがダイナミックマップ基盤株式会社だ。同社は地図データのうち協調領域(基盤データ)の研究開発を進めるとともに、競争領域(付加データ)で加工しやすいデータを提供することを目的としている。

海外には、アウディやBMW、ダイムラーを株主とする地図会社HEREや、自動運転技術開発を進めるGoogle系のWaymoといったプレイヤーがいる。会場からは「日本のダイナミックマップがガラパゴス化しないか」という質問が寄せられ、葛巻氏は「デジュール(公的規格による標準)とデファクト(事実上の標準)が大切と考える。地図はデファクト、デジュールについてはISOにも提案しており、来年の秋にはISO化される予定だ。HEREを中心としたOpen AutoDrive Forum (OADF)にも参加している」と説明した。

三氏によるパネルディスカッション

会場からはslidoを通して多数の意見や質問が寄せられた

(後編につづく)