2023年11月29日、第30回ReVisionウェビナー「ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)に求められるクラウドネイティブなクルマづくりをどう進めるか」が開催された。登壇者は名古屋大学教授の山本真義氏、日本IBM 自動車産業担当 CTOの川島善之氏、サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合常務理事の高山光弘氏の3名で、それぞれの講演のあとにパネルディスカッションが行われた。旬のキーワード「SDV」から見えてくる、これからのクルマづくりとはーー。

Date:2023/12/13

Text:サイエンスデザイン 林愛子

2023年も間もなく終わろうとしている。今年の自動車業界を振り返れば、改正道路交通法施行と自動運転レベル4解禁、半導体復調に伴う生産力回復、東京モーターショーに変わるジャパンモビリティショー開催、自動車工業会の次期会長にいすゞ自動車トップ就任予定と、さまざまな話題があったが、本ウェビナーの主題であるSDVも今年を象徴するキーワードの1つと言えるのではないだろうか。

SDVについて確固たる定義は存在しない。ソフトウェアがクルマの性能を左右するというニュアンスはほぼ同じだが、文脈や話者によって解釈が異なり、テスラのOTA(Over The Air)のようなソフトウェアのアップデートによる車両の価値向上を意味する場合もあれば、アップデートに対応する車両そのものを指している場合もある。見方を変えれば、それだけ自由度のある領域と言うこともでき、近年多用されてきた「100年に一度の変革期」「CASE」に代わる用語として、2024年はさらに多くの場面で目にすることになりそうだ。

ハードのコモディティ化が産業構造を変える?

名古屋大学の山本氏は本ウェビナーにおいて、ハードウェアの観点からSDVを論じた。最初に触れたのはホンダとGMがEVの共同開発中止を発表したこと。両社は2027年以降の量産を目指していたが、量販価格帯の中小型EVは市場性が見込まれる一方で低価格化が進んでおり、このまま続けても「コストと商品性で利点なし」と判断したとされる。

山本氏は「ハードウェア・プラットフォーム、パワートレイン、電池といった部分は共同でコモディティ化を進めたが、そのあとの“ホンダ車たるゆえん”あるいは“クルマの味付け”といった独自性の部分はハードウェアではなく、ソフトウェア・プラットフォーム並びにそれらのアプリケーションレイヤー」だと指摘し、例としてソニー・ホンダモビリティの「アフィ―ラ」を挙げた。確かにジャパンモビリティショーのアフィーラのブースにはメカニカルの解説がなく、ユーザー体験に振り切っていたことが印象的だった。

ソニー・ホンダモビリティの「アフィ―ラ」(画像提供:日本自動車工業会)

ハードウェアのコモディティ化はいままさに加速している。中国BYDが日本市場に投入する3種のEVの動力装置eAxle(eアクスル)はほぼ同じ。量販車はコモディティ化することでコスト低減を図ることができる。一方で、ハイエンドのモデルは専用設計で付加価値を高めていくため、「二極化が進んでいく」というのが山本氏の見立てだ。

難しいのはeアクスルなどのコンポーネントが他のコンポーネントと作用しあい、それらの総和としてクルマの性能が決まる点だ。加えて、いまやコネクテッドが前提で、周囲とのかかわりのなかで最大限の役割を果たすことが求められる。山本氏は「事業部ごとに担当が分かれるが、今後はシステム全体での議論が必要」であり、そういったときにこそデジタルツインによるモデルベース開発が有効だと語った。

いかにして機械学習を開発プロセスに生かすか

続いて登壇したIBMの川島氏の講演テーマは「将来にわたってアップデートが可能な車づくりのため、コンテナ、マイクロサービス、ML Ops(エムエル・オプス)をどう取り⼊れていくか」。

コンテナとは簡単に言えば、パッケージ化されたソフトウェアの実行可能ユニットのことで、マイクロサービスはクラウドネイティブのアーキテクチャー・アプローチのことを指す。そして、ML OpsとはDevOpsの考え方に機械学習(ML)を取り入れたもので、①データの準備と共有、②モデルの構築とトレーニング、③モデルのデプロイ、④モデルのモニター、⑤AIライフサイクルの自動化という5つのプロセスを回しながら改善していく。たとえば、車両のボディの検査では光の当たり方などによる影響もあり、専門家でも欠陥の有無を判断しにくいものがあったが、ML Opsで⾼次元データの特徴量空間可視化⼿法を適⽤したところ、システムの精度が各段に上がった。

こうした技術が開発された背景として、川島氏はインダストリー4.0を挙げる。インダストリー4.0とは2011年にドイツが国際競争力を高めるために編み出したもの。サイバー空間とフィジカル空間を融合させることで、バリューチェーンのあらゆる場⾯でデータを活⽤し、⽣産性の向上を図ることに主眼が置かれる。

「インダストリー4.0は①データ収集、②データ管理、③データ分析・解析、④製造の計画と実⾏で構成されます。データと言ってもいろいろな種類がありますし、置かれている場所も違いますし、分析や解析にはキレイなデータを準備する必要がありますが、集めたデータを使って一連のサイクルを回していきます。最初期は手組でしたが、コンテナ技術やマイクロサービスといったものを使って自動化できるようになり、製品として提供しています」(川島氏)

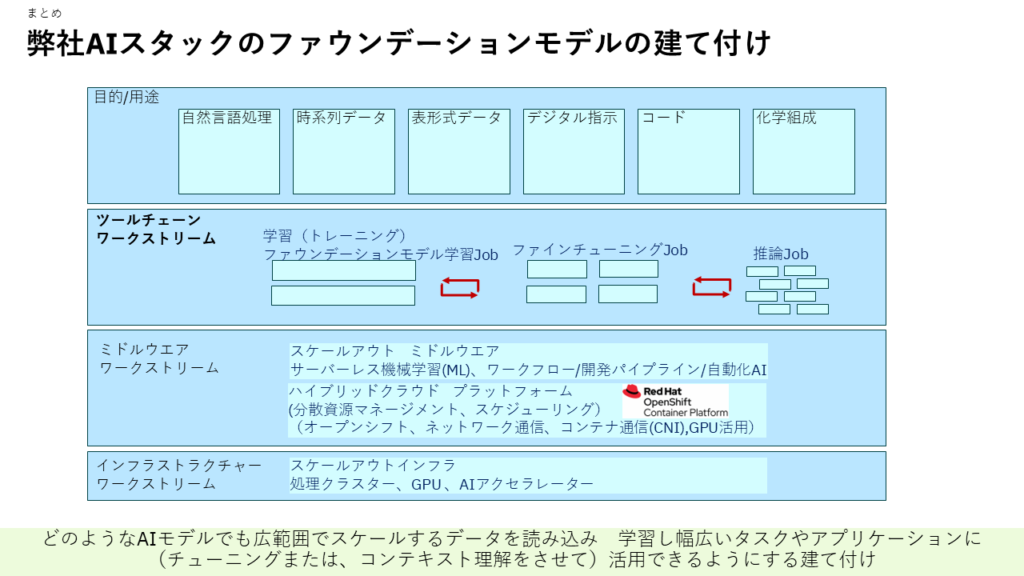

講演では先述の画像の事例のほかにも、広範囲でスケールするデータを読み込み学習し幅広いタスクやアプリケーションに活用できる「AIファウンデーションモデル」と、同モデルを適用した⾃動API テスターの事例や地表解析の事例などに触れ、その可能性の広さを示した。IBMではさまざまなツールや組み合わせによって幅広い用途に適用できる仕組みを提供することで、SDVに欠かせないソフトウェア開発の高度化を支援したい考えだ。

IBMが提供するAIファウンデーションモデル

(画像提供:IBM)

ソフトウェアがクルマをディファインする理由

3人目の登壇者、サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合の高山氏の講演は超⼤型X線CT装置によるEVの撮像データから始まった。技術的には医療現場で使用するCTと同じで、車両を丸ごとスキャンできる超大型マシンを使用しているという。その特長は非破壊で内部まで3D計測ができることで、2016年には米国の会社が車両1台分のデータを作成して販売したという。

高山氏は「これまでCADデータは企業固有の資産で、他社が見ることは難しかったのですが、お金を出せばデータを買えるようになったことが大きな変化だと捉えている」という。一般にリバーエンジニアリングは完成品を復元させるコピー技術だと捉えられていたが、実物から計測することで、復元ではなく実物とほぼ等価のデータが作成できるようになったわけで、ここにCAE(Computer Aided Engineering)を組み合わせれば、さらなる変化が起こり得る。

超⼤型X線CT装置は2013年にドイツで開発され、2016年には計測した撮像データが販売された

(画像提供:サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合)

「自動車メーカーが性能開発の段階で行う衝突や空力などの評価を、X線CTの撮像データに対しても行えるので、その会社のビジネスモデルを推定でき、どこに技術的なアドバンテージがあるのかを評価できるようになる」(高山氏)

そうやって得た他社のデータは自社の戦略を考える根拠になる。たとえば、真っ向から競争するのか、違った方向性を模索して差別化を図るのかといったことを考えることになるだろう。一方、分析される立場としては防衛策として物理的に見えなくなるような技術を構築するかもしれないし、知財を標準化して法的に権利を守ることを考えるのかもしれない。いずれにしても、今後は見られることを前提に考える必要があるし、逆の立場で言えば、自社と違ったアプローチで磨かれた技術や情報を開発の原資として活用できる可能性が広がったということでもある。高山氏は「いかにして良質のデータを集めることができるかが成否を分けることにつながる」と指摘する。

クルマの性能は長らくハードウェアに依存してきたが、徐々にソフトウェアの重要性が高まってきた。ここへきて、ハードウェアのコモディティ化が更に進むとともに、第三者がデータを取得することが容易になり、これからはますますソフトウェアの重要性が高まってくる。SDVが注目されるゆえんはこういったところにありそうだ。

避けて通れない再現性の高いものづくり

その後に行われたパネルディスカッションでは今後の開発のあるべき姿について意見交換がなされ、なかでもデジタルツインについては重要な指摘があった。

デジタルツインとはサイバー空間のなかに現実社会と同じものを構築し、そこでさまざまなシミュレーションを行い、現実にフィードバックするための技術のことを言う。適切に運用するためにはサイバー空間に入力するデータと現実のクルマのデータが限りなく等しくなければならない。しかし、高山氏によれば「日本の製造業はそういったところがおろそか。最終的にでき上がった製品が、ある規格値を満たせば製品としては問題ないが、そのモデルを次に継承しようとしたときに、どの部品がどんな役割を果たしたかの評価が難しくなる」という。

日本のものづくり、特に自動車産業ではすり合わせの妙を強みとしてきた。複雑で多様な部品を組み合わせる際には必要不可欠な技術だったが、ここまでの議論にあったようにものづくりそのものが変わりつつあるいま、再現性の高いものづくりは避けて通れないテーマと言える。

SDVの文脈におけるソフトウェアは、クルマを介したユーザー体験を大きく左右するものであると同時に、クルマの作り方や売り方を含め、すべてのビジネスパーソンの仕事をも変える強大な存在だ。これからの日本の自動車産業の強みはどこにあると言えるのか、2024年以降も引き続き考えていきたい。